犬に噛み癖をつけさせないしつけ

犬を飼う上で、噛み癖は非常に厄介な問題です。子犬が甘噛みするのは愛情表現の一種とされており、可愛らしいものですが、成犬になって強く噛まれるようになると、重大な事故につながる恐れがあります。そのため、子犬の頃から適切なしつけを行い、噛み癖を付けさせないことが大切です。

適切なしつけを怠ると、犬は人間とのコミュニケーションの中で噛むことを学習してしまい、噛み癖が強くなってしまいます。犬に噛み癖をつけさせないためには、飼い主が犬の行動を理解し、適切な指導を行う必要があります。子犬の社会化期に当たる生後3ヶ月から1年半の間に、集中的なしつけを行うことが効果的です。

犬に噛み癖をつけさせないための効果的なしつけ方法

犬に噛み癖をつけさせないためには、子犬の頃からの適切なしつけが重要です。子犬は成長過程で歯が生え変わるため、噛むことが多くなります。しかし、この時期に適切な指導をしないと、噛み癖がついてしまうことがあります。そのため、飼い主は子犬が噛むことをやめさせるためのしつけ方を理解する必要があります。

子犬の噛み癖を防ぐための第一歩

子犬の噛み癖を防ぐ第一歩は、子犬が噛み始めたときにすぐに反応することです。子犬が手を噛んだときに痛いと言って手を引っ込めることで、子犬は自分の行為が相手に不快感を与えていることを理解し始めます。また、噛む代わりに噛むおもちゃを与えることも効果的です。これにより、子犬は噛むことを完全にやめるのではなく、適切な対象に噛むことを学びます。

| しつけ方法 | 効果 |

|---|---|

| 噛んだときに反応する | 子犬が噛む行為が不適切であることを理解する |

| 噛むおもちゃを与える | 適切な噛む対象を教える |

子犬の噛み癖を直すための具体的なテクニック

子犬が噛み癖を直すためには、具体的なテクニックを用いたしつけが必要です。例えば、子犬が噛み始めたときにダメと言って、しばらくの間、子犬を無視するという方法があります。これにより、子犬は噛むことが遊びや関心を得る手段ではないことを学びます。また、子犬がおとなしくなったときに褒め称えることで、良い行動を強化することができます。

噛み癖を防ぐための長期的アプローチ

噛み癖を防ぐためには、長期的アプローチが必要です。子犬が成長するにつれて、噛む頻度は減少するはずですが、完全に噛み癖がなくなるわけではありません。したがって、継続的にしつけを行い、犬が社会で適切に行動できるように訓練する必要があります。これには、他の犬や人との交流を通じて社会性を養うことも含まれます。

| 長期的アプローチ | 目標 |

|---|---|

| 継続的なしつけ | 噛み癖の防止と社会性の涵養 |

| 社会性の訓練 | 他の犬や人との適切な交流 |

効果的な方法で実現する!犬に噛み癖をつけさせないしつけの徹底ガイド

子犬の噛み癖がひどい場合の対処法

子犬の噛み癖がひどい場合、まず理解すべきことは、子犬が噛むのは自然な行動であるということです。子犬は歯が生え始める時期に、噛むことで歯の痛みを和らげたり、遊びの一環として噛むことがあります。しかし、この噛み癖が大人になっても続くと、問題になることがあります。したがって、子犬の噛み癖に対処することは非常に重要です。

子犬の噛み癖の原因を理解する

子犬の噛み癖の原因を理解することは、対処法を考える上で重要です。子犬が噛む理由としては、歯が生える時期の不快感、遊びたい、注意を引きたいなどがあります。これらの原因を理解することで、適切な対処法を取ることができます。

- 子犬の歯が生え始める時期には、噛むことで不快感を和らげようとしている可能性があります。

- 遊びの一環として噛んでいる場合、遊び方を工夫する必要があります。

- 噛むことをやめさせるためのトレーニングが必要です。

子犬の噛み癖を直すためのトレーニング方法

子犬の噛み癖を直すためには、トレーニングが効果的です。トレーニングでは、子犬が噛んだときに反応しないことを示し、代わりにおもちゃを与えるなどの方法があります。

- 子犬が噛んだときに、声を出さずに手を引っ込めることで、噛むことが遊びではないことを教えます。

- 噛む代わりに、おもちゃを与えることで、噛む対象を適切なものに導きます。

- 良い行動をしたときに褒めることで、子犬が良い行動を学ぶことを促進します。

子犬の噛み癖を予防するための日常生活での工夫

子犬の噛み癖を予防するためには、日常生活での工夫が重要です。子犬が噛みやすいおもちゃを与える、運動を十分にさせるなどの方法があります。

- 子犬が噛みやすいおもちゃを与えることで、噛む対象を適切なものに導きます。

- 十分な運動をさせることで、子犬のエネルギーを発散させることができます。

- 子犬がリラックスできる環境を作ることで、ストレスによる噛み癖を予防することができます。

犬が人を噛んだ時の正しいしつけ方

は、まず事故の原因を理解することから始まる。犬が人を噛む理由は様々だが、一般的には恐怖や痛み、資源の保護などが原因であることが多い。飼い主は、犬がなぜ噛んだのかを分析し、同じ状況が再び起こらないように対策を講じる必要がある。

噛んだ原因を特定する

噛んだ原因を特定するには、噛んだ時の状況をよく思い出す必要がある。飼い主の行動や環境要因が犬の行動に影響を与えた可能性がある。原因を特定することで、効果的なしつけが可能になる。

- 噛んだ時の状況を詳細に思い出す

- 犬の感情状態を分析する

- 外的要因が犬の行動に与えた影響を考える

犬のしつけを再確認する

犬が人を噛んだ場合、基本的なしつけを見直す必要がある。犬は、飼い主の指示に従うように訓練されている必要がある。特に待てやお座りなどの基本的な命令に従えるようにすることが重要である。

- 基本的な命令に従えるように訓練する

- 褒め方や叱り方のバランスを考える

- 犬がリラックスできる環境作りを行う

再発防止策を講じる

再発防止策を講じるには、具体的な対策を立てる必要がある。犬が人を噛まないようにするために、飼い主ができることは多い。例えば、犬のストレス軽減や社会化を促進することが効果的である。

- 犬のストレスを軽減するための対策を講じる

- 犬の社会化トレーニングを行う

- 噛み癖を直すためのトレーニングを行う

子犬の噛み癖は自然に治るのか

という疑問については、多くの飼い主が直面する問題です。子犬が噛む行為は、成長過程における自然な行動の一つであり、歯が生え始める時期や遊びの最中に見られます。しかし、この噛み癖が自然に治るかどうかについては、明確な答えが必要です。

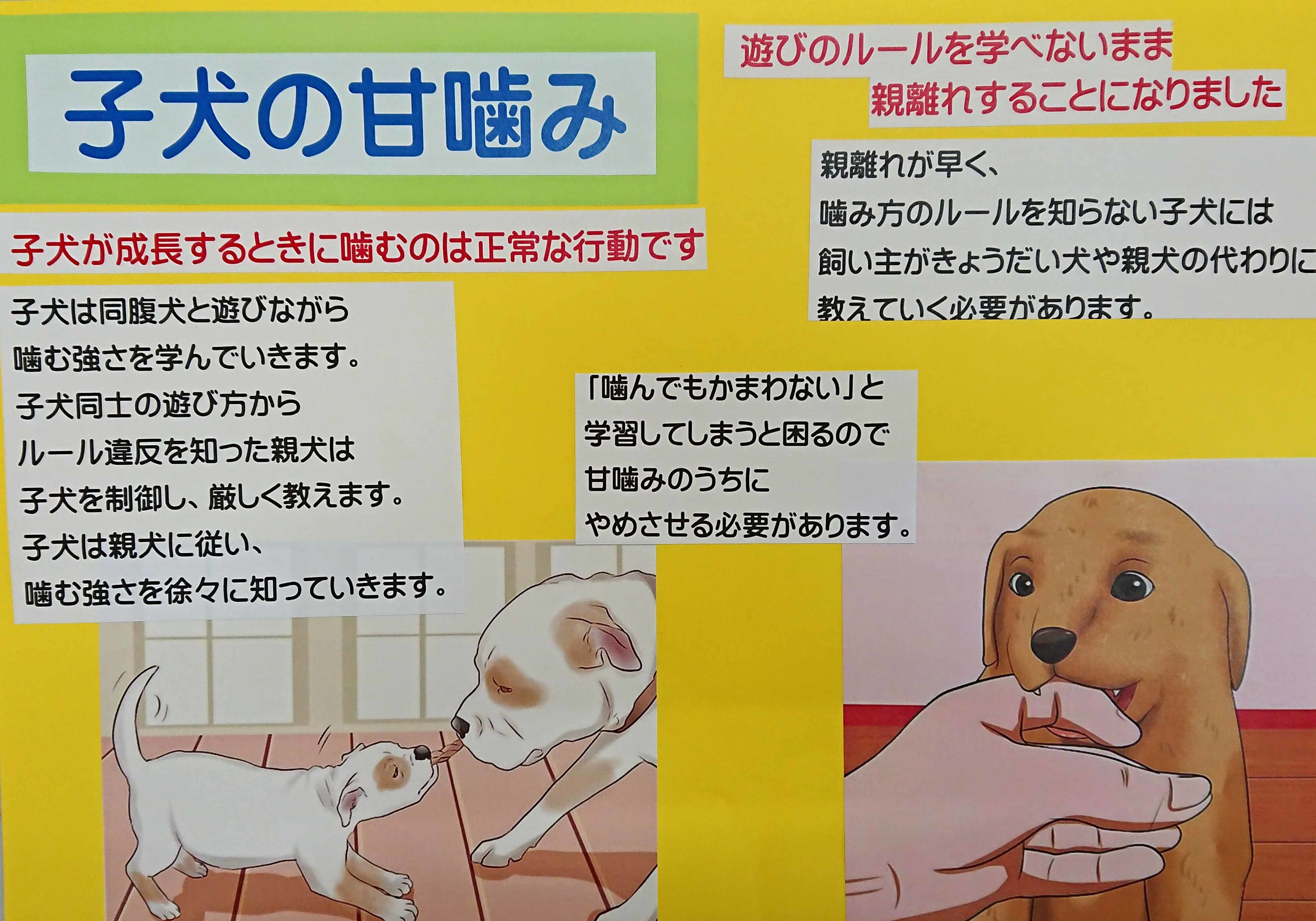

子犬が噛む理由

子犬が噛む理由は主に歯の生え変わりや遊びの本能によるものです。子犬は歯が生え始める時期に、歯茎の不快感を和らげるために噛むことがあります。また、遊びの中で相手を噛むことで、社会的なスキルを学んでいます。これらの理由から、子犬の噛み癖は一概に悪いことだけではありません。

- 歯の生え変わりに伴う不快感の緩和

- 遊びや探索の一部としての噛み

- 社会的なスキルや境界の学習

噛み癖を直すための対処法

噛み癖を直すためには、飼い主が適切なトレーニングを行う必要があります。子犬が噛んだときに痛いと反応し、噛むことをやめさせることが重要です。また、噛むことを許さない境界線を明確にし、適切な遊び方を教える必要があります。噛む対象として適切なおもちゃを与えることも有効です。

- 噛んだときに反応を示す

- 噛むことを許さない境界線を明確にする

- 適切なおもちゃを与える

自然に治る可能性とその限界

子犬の噛み癖が自然に治る可能性はありますが、それには飼い主の関与が大きく影響します。子犬が成長するにつれて、噛む頻度は減少する傾向にあります。しかし、適切なトレーニングや社会化を行わないと、噛み癖が大人になっても続く可能性があります。したがって、飼い主は子犬の噛み癖に対して適切な対処を行う必要があります。

- 成長に伴う自然な減少

- 飼い主のトレーニングによる改善

- 社会化の重要性

家族の中でのみ特定の人に犬が噛みつく理由と対処法

については、まず犬の行動の背景を理解する必要があります。犬が特定の人に噛みつくのは、恐怖や不安、または支配的な行動の一環であることが多いです。犬は自分の縄張りや家族を守るために、特定の状況や人に対して防御的になることがあります。また、過去のトラウマや訓練不足も原因となることがあります。

犬の噛み付きの原因を探る

犬が家族の中でのみ特定の人に噛みつく場合、その原因を探ることが重要です。原因としては、その人に対する恐怖心や過去の嫌な経験が考えられます。また、犬がその人に対して優位性を示そうとしている可能性もあります。以下の点に注意する必要があります。

- 犬の体調や健康状態の変化による痛みや不快感が噛み付きの原因となっている可能性があります。

- その人との関係や接し方に問題があるかもしれません。犬に対して怖がらせるような行動をとっていないか振り返る必要があります。

- 環境の変化やストレスが犬の行動に影響を与えている可能性もあります。

噛み付きを防ぐための対策

噛み付きを防ぐためには、まず犬がリラックスできる安全な環境を提供することが重要です。また、犬が安心感を持てるように、穏やかな接し方を心がける必要があります。さらに、訓練を通じて犬の行動を改善することも有効です。以下の対策を実施することが有効です。

- 専門家によるしつけを受けることで、犬の行動を改善することができます。

- 犬との接し方を見直し、穏やかで優しいコミュニケーションを心がけることが大切です。

- ストレス軽減のために、十分な運動や遊びを提供することが重要です。

噛み付きが発生した際の対処法

もし犬が噛みついてしまった場合、冷静に対処することが重要です。慌てずに、犬を落ち着かせるようにします。また、怪我人のケアを行うとともに、再発防止のための対策を講じる必要があります。以下の点に注意する必要があります。

- 怪我の治療を行い、必要に応じて医療機関を受診します。

- 犬の行動の原因を特定し、適切な対処を行うことが重要です。

- 再発防止策として、訓練や環境の改善を実施します。

よくある質問

犬に噛み癖をつけさせないためのしつけの基本とは?

犬に噛み癖をつけさせないためには、まず子犬の時期からのしつけが重要です。この時期に適切なしつけを行わないと、成長してから噛む癖が直りにくくなります。子犬は歯が生え始める時期に噛む行為が増えるため、この時期に噛んでも良いものと噛んではいけないものの区別を教える必要があります。 噛む行為は犬にとって自然な行動の一つですが、人間への噛みつきを防ぐためには、子犬が噛み始めたときに適切な対応をすることが大切です。例えば、おもちゃを使って噛む行為を促し、人間の手や指を噛んだときにはダメと言ってやめさせることが効果的です。

犬が噛む理由とは?

犬が噛む理由はさまざまですが、主な原因としては不安やストレス、遊びたい、痛みや不快感などが挙げられます。犬が噛む理由を理解することで、噛み癖を直すための適切な対応が可能になります。例えば、犬が不安やストレスを感じている場合には、落ち着いた環境を作り、ストレスを軽減させることが大切です。 また、犬が遊びたいときに噛む場合には、適切なおもちゃを与え、噛む行為を別の方向に向けさせることが有効です。さらに、痛みや不快感が原因で噛む場合には、健康状態をチェックし、必要に応じて獣医の診察を受けることが重要です。

犬の噛み癖を直すためのトレーニング方法は?

犬の噛み癖を直すためには、一貫したトレーニングが重要です。まず、犬が噛んだときにオゥやダメなどの明確なコマンドでやめさせることを教えます。その際、犬が噛むのをやめたときに褒め、報酬を与えることで、噛まない行為が良いものであることを理解させます。 また、犬が噛みそうになったときに早めに対応することで、噛む行為を防ぐことができます。例えば、犬が人間の手を噛みそうになったときに、おもちゃや噛んでも良いものに注意を向けさせることで、噛む行為を別の方向に向けさせることができます。

大人になってからの犬の噛み癖を直すことは可能か?

大人になってからの犬の噛み癖を直すことは、子犬の時期に比べると難しいですが、不可能ではありません。大人の犬の場合、すでに固定された習慣があるため、しつけに時間がかかることがあります。しかし、適切なトレーニングと一貫した対応によって、噛み癖を直すことは可能です。 大人の犬の噛み癖を直すためには、まず原因を特定し、それに応じた対応をすることが大切です。また、プロのトレーナーや獣医の助言を受けることも有効です。時間をかけて根気強くトレーニングを続けることで、大人の犬でも噛み癖を直すことができるでしょう。

コメントを残す