介助犬のしつけ方

介助犬は、身体障害者や高齢者の日常生活をサポートするために訓練された犬です。彼らは、日常生活の中で必要な援助を提供し、利用者の自立を促進します。介助犬の役割はますます重要になっており、その需要も高まっています。

介助犬を育てるためには、適切なしつけが不可欠です。しつけの方法を理解することで、介助犬はより効果的に利用者をサポートできるようになります。ここでは、について詳しく説明します。基本的な訓練方法から、専門的なテクニックまで、介助犬を育てる上で必要な知識を紹介します。

介助犬の基本的なしつけ方

介助犬のしつけは、犬の性格や飼い主のニーズに応じて行う必要があります。介助犬は、身体障害者や高齢者の日常生活をサポートするために訓練された犬です。したがって、介助犬のしつけは、犬が飼い主のニーズに応えることができるように行う必要があります。

介助犬の初期訓練

介助犬の初期訓練では、基本的な服従訓練や社会化訓練が行われます。これには、犬が基本的な命令に従うことができるように訓練することが含まれます。また、犬がさまざまな環境や状況に慣れることができるように、社会化訓練も行われます。

介助犬は、さまざまな状況で飼い主をサポートする必要があります。したがって、介助犬の訓練では、犬がさまざまな環境や状況に慣れることができるようにすることが重要です。

介助犬の専門訓練

介助犬の専門訓練では、犬が特定のタスクを実行できるように訓練されます。たとえば、犬が飼い主のドアを開けたり、物を拾ったりできるように訓練されます。

介助犬の継続的な訓練

介助犬の継続的な訓練では、犬が飼い主のニーズに応え続けることができるように、定期的な訓練が行われます。これには、犬が基本的な命令に従うことができるように訓練することや、犬がさまざまな環境や状況に慣れることができるようにすることが含まれます。

| 訓練内容 | 説明 |

|---|---|

| 基本的な服従訓練 | 犬が基本的な命令に従うことができるように訓練すること |

| 社会化訓練 | 犬がさまざまな環境や状況に慣れることができるようにすること |

| 専門訓練 | 犬が特定のタスクを実行できるように訓練すること |

専門家が教える!介助犬のしつけ方の完全ガイド

介助犬の訓練中に避けるべき行動とは

、犬の集中力と信頼性を維持するために非常に重要です。訓練中、犬が集中できる環境を作ることが必要です。介助犬は、身体障害者や視覚障害者などの支援を行うため、非常に重要な役割を果たします。そのため、訓練中に適切な行動をとることが、犬の成長と支援能力の向上につながります。

訓練中の不適切な行動

訓練中に避けるべき行動として、まず挙げられるのは犬への過度な甘やかしです。甘やかしすぎると、犬が規律を守らなくなる可能性があります。また、不十分な訓練計画も避けるべきです。計画性がないと、犬が混乱する可能性があります。さらに、訓練士の不適切な態度も問題です。訓練士が冷静さを欠くと、犬にストレスを与える可能性があります。

- 犬への過度な期待をしない

- 明確な指示を出す

- 訓練士自身が冷静に行動する

介助犬の社会的適応

介助犬の訓練において、社会的適応は非常に重要です。介助犬は、公共の場で様々な人々と接するため、様々な状況に対応できるようにならなければなりません。そのため、訓練中には多様な環境に犬をさらすことが必要です。また、犬が落ち着いて行動できるよう、様々な騒音や刺激に慣れさせる必要があります。

- 公共の場での訓練を行う

- 様々な人々との交流を促す

- 多様な環境に慣れさせる

訓練の継続性と評価

介助犬の訓練は、継続的な努力が不可欠です。訓練を途中でやめると、犬が混乱する可能性があります。また、定期的な評価も必要です。評価を通じて、犬の進歩を確認し、必要に応じて訓練内容を調整する必要があります。

- 訓練の継続性を保つ

- 定期的な評価を行う

- 必要に応じて訓練内容を調整する

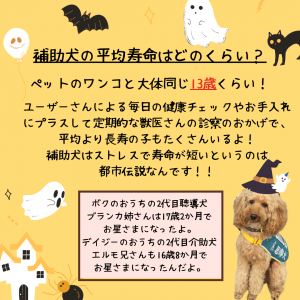

介助犬の平均寿命とその生涯について

介助犬の平均寿命は、犬種や大きさ、健康状態などによって異なりますが、一般的には10〜13歳程度と言われています。介助犬は、身体障害者や高齢者などの日常生活を支援するために訓練された犬であり、その生涯は非常に重要な役割を果たします。詳しく見ていきましょう。

介助犬の生涯と役割

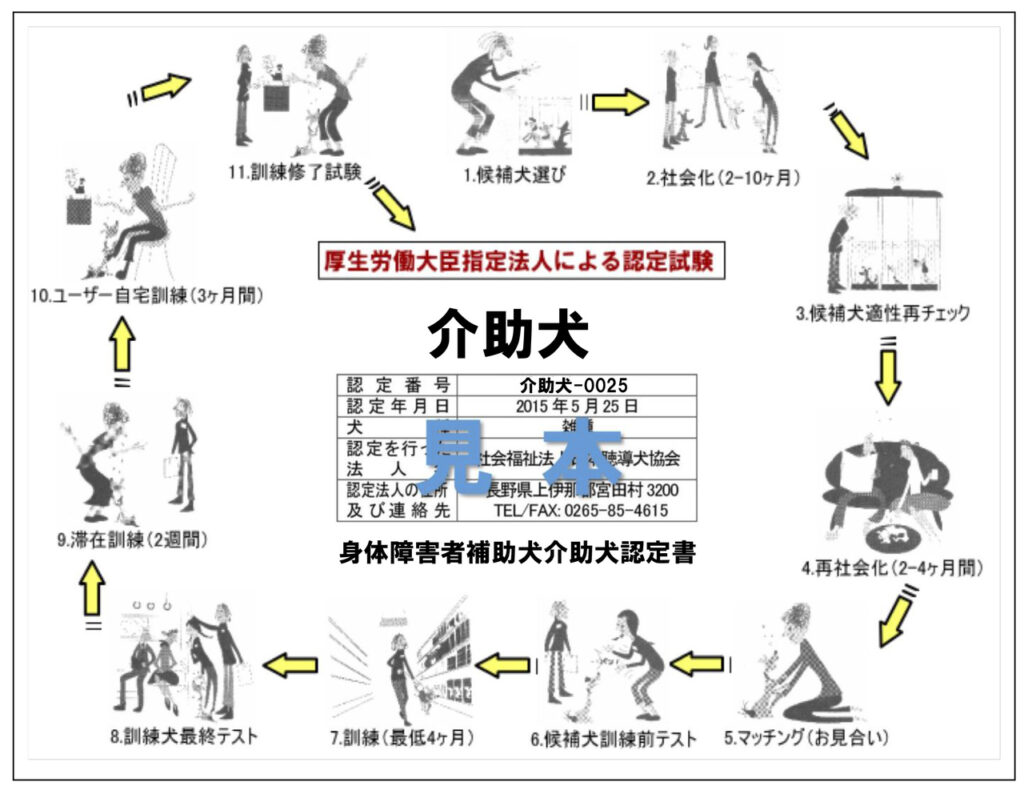

介助犬は、生後約1〜2年で訓練を開始し、約2〜3年間の訓練期間を経て、正式な介助犬として認定されます。その後、約8〜10年間の現役期間を経て、介助犬としての役割を終えます。介助犬の生涯は、以下のような重要な要素で構成されています。

- 訓練期間:介助犬は、生後約1〜2年で訓練を開始し、基本的なしつけや介助技術を習得します。

- 現役期間:介助犬として認定された後、約8〜10年間の現役期間を経て、身体障害者や高齢者などの日常生活を支援します。

- 引退後の生活:介助犬としての引退後は、里親のもとで余生を過ごすことが多いです。

介助犬の平均寿命に影響を与える要因

介助犬の平均寿命は、犬種や大きさ、健康状態などによって異なります。例えば、大型犬は小型犬に比べて寿命が短い傾向にあります。また、健康状態も介助犬の平均寿命に大きな影響を与えます。定期的な健康診断や適切なケアが、介助犬の寿命を延ばすために重要です。介助犬の平均寿命に影響を与える要因としては、以下のようなものがあります。

- 犬種:犬種によって寿命が異なります。例えば、ゴールデンレトリバーやラブラドールレトリバーは、介助犬として人気のある犬種ですが、平均寿命は10〜12歳程度です。

- 大きさ:大型犬は小型犬に比べて寿命が短い傾向にあります。

- 健康状態:健康状態も介助犬の平均寿命に大きな影響を与えます。定期的な健康診断や適切なケアが重要です。

介助犬の生涯におけるケアの重要性

介助犬の生涯におけるケアは、非常に重要です。介助犬は、身体障害者や高齢者などの日常生活を支援するために訓練された犬であり、その生涯は非常に重要な役割を果たします。介助犬のケアとしては、以下のようなものがあります。

- 定期的な健康診断:定期的な健康診断は、介助犬の健康状態を把握するために重要です。

- 適切な食事と運動:適切な食事と運動は、介助犬の健康を維持するために重要です。

- メンタルケア:介助犬のメンタルケアも重要です。介助犬は、ストレスやプレッシャーを感じることがあります。

介助犬が支援する具体的な行動と役割

介助犬は、身体障害者や高齢者などの日常生活を支援するために訓練された犬です。彼らは、さまざまな障害に対応できるように特別な訓練を受けており、その支援は多岐にわたります。

身体的支援

介助犬は、身体的な支援を提供することで、障害者の自立を助けます。具体的には、身体のバランスを保つための支援や、物を拾うなどの日常的な動作を補助します。

- 転倒防止のためのサポート: 介助犬は、歩行中にバランスを崩しそうになったときに支えることができます。

- 物の受け渡し: 介助犬は、物を拾って持ち主に渡すことができます。

- ドアや引き出しの操作: 特定の訓練を受けた介助犬は、ドアノブを回したり、引き出しを開けたりすることができます。

感覚的支援

介助犬の中には、聴覚障害者を支援する犬もいます。これらの犬は、音に対する反応を示し、持ち主に知らせます。

- 音の通知: 介助犬は、ドアベルや電話の音、煙探知機の警告音など、重要な音を聞き取って持ち主に知らせます。

- 視覚的な合図: 一部の介助犬は、音の発生源を視覚的に示すことができます。

- 緊急時の対応: 緊急事態の際には、介助犬が適切な行動を取るように訓練されています。

精神的支援

介助犬は、身体的な支援だけでなく、精神的な安心感や社会的サポートも提供します。

- 精神的な安定: 介助犬の存在は、持ち主に安心感を与え、ストレスを軽減します。

- 社会的な交流の促進: 介助犬を連れていることで、障害者が社会的な交流を持つ機会が増えます。

- 自信の向上: 介助犬の支援により、障害者が自立して生活できるようになり、自信が高まります。

パピーウォーカーが介助犬のパピーに与える影響と役割の重要性

については、仔犬の社会化と訓練の観点から非常に重要である。パピーウォーカーとは、介助犬として将来訓練を受ける仔犬を、約1歳になるまで引き取り、家庭で育てるボランティアのことである。彼らは、介助犬となる仔犬に基本的なしつけと社会化を施す重要な役割を担っている。

パピーウォーカーの役割と責任

パピーウォーカーの役割は、介助犬のパピーが将来介助犬として必要な資質を身につけるために不可欠である。彼らは、パピーが様々な環境や状況に適応できるように、社会化を促進する。具体的には以下のような活動が含まれる。

- 基本的なしつけ:パピーが基本的な命令に従うことができるように訓練する。

- 社会化の促進:パピーを様々な人々、動物、環境に慣れさせる。

- 健康管理:パピーの健康状態を監視し、必要な医療措置を講じる。

パピーウォーカーがパピーに与える影響

パピーウォーカーがパピーに与える影響は非常に大きく、パピーの将来の介助犬としての能力に直接影響する。適切な社会化と訓練を受けたパピーは、ストレスの多い状況でも落ち着いて行動することができ、介助犬としての役割を効果的に果たすことができる。パピーウォーカーの影響には以下のような点がある。

- ストレス耐性の形成:様々な環境に慣れることで、ストレスへの耐性を養う。

- 社会的スキルの習得:人々との適切な交流方法を学ぶ。

- 基礎訓練の確立:基本的な命令に従う訓練を通じて、介助犬としての基礎を築く。

パピーウォーカーの重要性

パピーウォーカーの重要性は、介助犬のパピーが将来の介助犬としての役割を果たすために必要な基礎を築くことにある。彼らの活動は、介助犬の質の向上に直接寄与する。パピーウォーカーの重要性は以下の点で強調される。

- 介助犬の質の向上:適切な訓練と社会化により、介助犬の質が向上する。

- パピーの適応能力の向上:様々な環境への適応能力が高まる。

- 介助犬プログラムの成功:パピーウォーカーの役割は、介助犬プログラムの成功に不可欠である。

よくある質問

介助犬の基本的なしつけ方は?

介助犬のしつけは、基本的な服従訓練から始まります。犬が基本的な命令に従うことができるようになれば、介助犬としての訓練を進めることができます。

具体的には、犬が座れや待てなどの命令に従うことができるように訓練します。また、犬が公共の場で落ち着いて行動することができるようにすることも重要です。

介助犬のしつけに必要な時間は?

介助犬のしつけには、長い時間と忍耐が必要です。犬の性格や学習能力によってしつけの進み具合は異なりますが、一般的には1年以上の訓練期間を要します。

訓練の初期段階では、短い訓練セッションを繰り返し行うことが効果的です。また、犬が新しい環境に慣れることができるように、さまざまな場所で訓練を行うことも重要です。

介助犬のしつけで注意するべきことは?

介助犬のしつけでは、犬へのストレスを最小限に抑えることが重要です。犬がストレスを感じると、訓練の効果が低下する可能性があります。

また、ポジティブな強化を用いて犬を褒め、良い行動を促進することも大切です。犬が正しい行動を取ったときには、すぐに褒めて、その行動を強化するようにします。

介助犬のしつけを自分で行うことはできますか?

介助犬のしつけは、専門の訓練士によって行われることが一般的です。介助犬のしつけには、特殊な知識と経験が必要となるため、自分で行うことは難しい場合があります。

ただし、介助犬の飼い主自身が基本的な訓練を行うことは可能です。介助犬の飼い主は、犬とのコミュニケーションを深めるために、基本的な訓練を行うことができます。

コメントを残す